自然エネルギーである太陽熱(太陽熱温水器など)の利用は、これまで東北や北海道など極めて寒い地域では非常に困難でした。

一般的な太陽熱温水器では配管の凍結に特別な備えが必要ですし、分離分割型で不凍液を使う場合でもメンテナンスの面で不安が残ります。

一方、昨今の異常気象で災害が多発している現状では、やはり自前のエネルギーを持ちたいと思うのは自然の流れです。

電気なら太陽光パネルをたくさん設置すれば何とかなりそうですが、オフグリッドは多額の設備費がかかりますし、スペースも一般住宅では足りず、費用対効果も良くありません。

また、メンテナンスも自己責任であることも考えておかねばなりません。

私の考えは、将来は電気でエネルギーの全てが賄える方が良いとは思っていますが、現状では費用を含めてかなり難しい。

であるなら、太陽熱を併用して電気の使用量を最小限にすことが現実的だと考えます。

そこで問題になるのは、気象条件が厳しくとも太陽熱が使える製品は無いのか、できればローコストで簡単に設置できるものが望ましい。

しかし、既存の太陽熱温水器では寒冷地では水が凍ってしまい難しいわけです。

そんな技術的問題を一気に解決した製品がソーラーエアーヒーター(PCM温風器)です。

※ソーラーエアーヒーターは筑能科技社の製品です。

この製品は、空気を熱媒体として使うことで、採熱だけでなく凍結の問題を解消しています。

また、水を使わないので漏水の心配が皆無であり、たとえ空気が漏れるようなことがあっても大事には至りません。

(目次)

1.ソーラーエアーヒーターとは

2.採熱性能

3.使い方

4.実測データ

5.耐久性とメンテナンス

6.DIYで簡単に設置できる(動画)

7.価格

1.ソーラーエアーヒーターとは

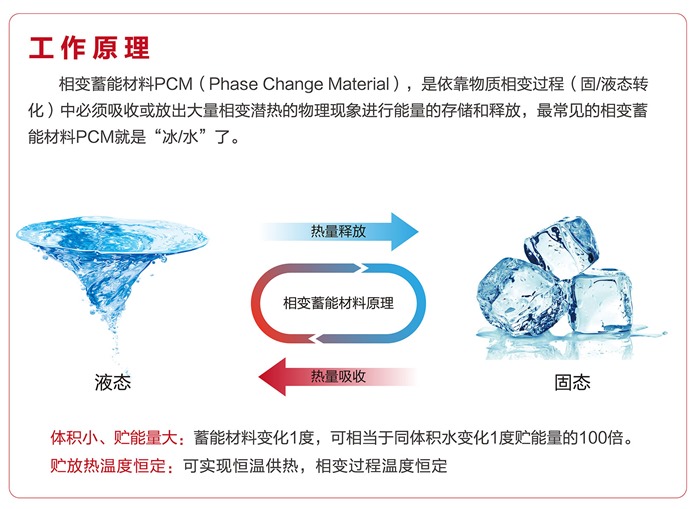

ソーラーエアーヒーター(PCM温風器)とは簡単に言うと、真空管採熱器の中にPCM(相変化材料)を入れることで、採取した太陽熱を別な形にして蓄える装置です。

しかし、別な形でと言っても分かりにくいので、以下の図で説明します。

PCMは相変化材料のことで、Phase change materialの略です。

PCMは固体ですが熱を受けると液状化します。(この時点で熱が熱ではない形で保存されます。)

次に、この状態から冷風を送るとPCMが反応し熱を発生します。

そして熱が放出されると再度固まります。

この繰り返しですが、PCMは物質として安定しているので、何度でも繰り返しても劣化はないと言われています。

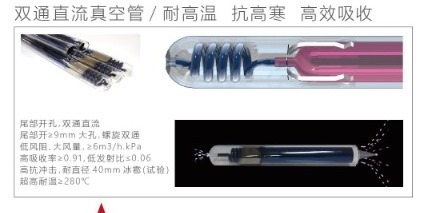

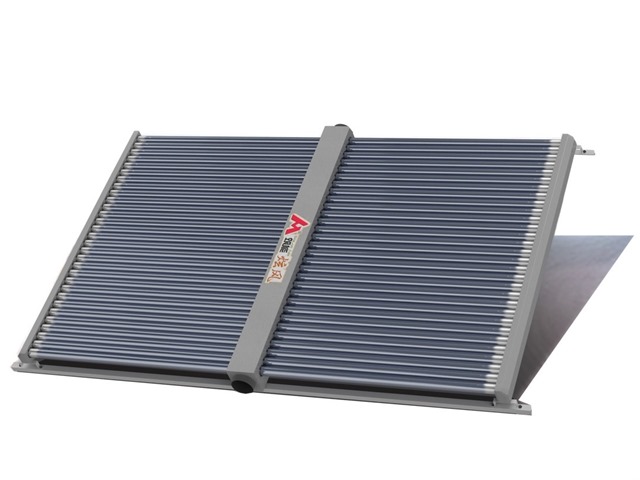

なお、真空管の構造は写真のようになっています。

二重ガラス管になっており、内側はコーティングがされていますが、外側は透明です。

ここまでは一般的な真空管式太陽熱温水器採熱器と同じですが、これは風を通すために先端が螺旋状になっています。

採熱器そのものは、パネル1枚に真空管が30本のものが標準となっています。

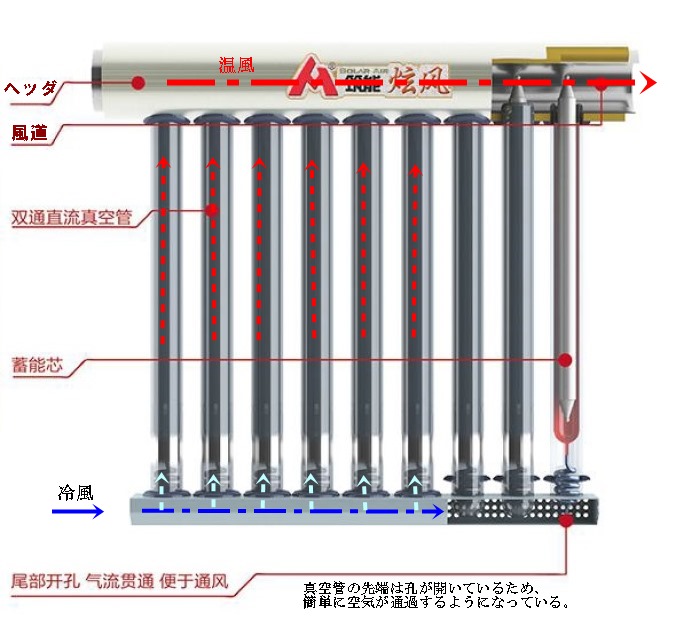

以下の図は、蓄熱棒と空気の流れを示しました。

右側にあるのがPCM蓄熱棒です。

上下対象で、アルミで密封されています。

採熱の仕組みは非常にシンプル。

ヘッダーに空気が流れると、自然に真空管内の空気が吸い寄せられ、冷気が通過することでPCMが発熱、温風が出てくる仕組みとなっています。

2.採熱性能

では、「どれだけの採熱能力があるのか」。

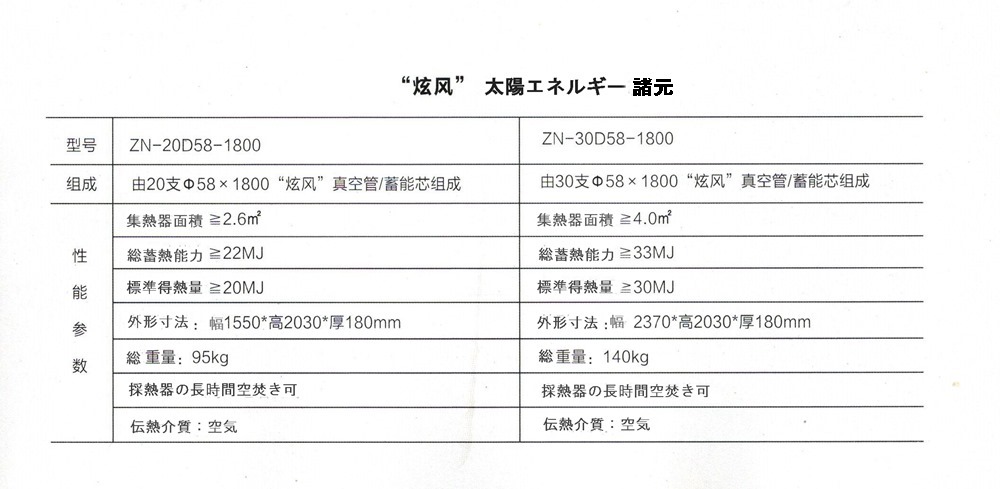

右側の標準タイプ、ZNー30D58-1800で説明します。

※ZN-20D58-1800は現在製造されていません。

構成 真空管Φ58mm 長さ1.8m 30本

集熱面積 4㎡

総蓄熱能力 33MJ(最大蓄熱能力)

総得熱量 30MJ(使うことのできる熱量)

数値を並べられても理解は難しいので、以下を読んでどれくらいの能力か想像してください。

(参考)パネル1枚当たりの採熱能力について

カロリー(Cal)に変換 30×0.24=7.2Mcal(7,200,000Cal)

1Calは、1ccの水を1℃上げる能力がありますから、1リットルでは7,200℃、100リットルなら72℃上昇します。

つまり、200ℓの温水器なら35℃となり、水温が10℃なら45℃、20℃なら55℃になります。ただ、PCM温風器は蓄熱量で表示しているので日中に使う量が加味されていません。

なので、日中に使えば蓄熱能力プラスαが期待できることになります。

ただし、これは日照条件に大きく左右されるのでメーカーとしては無視しているようです。(参考にどれくらいの太陽熱エネルギーが1枚の採熱パネルに届いているか計算してみました。)

地上に降り注ぐ太陽エネルギーは、1㎡当たり1Kw(1KJ)とされていますので、パネル1枚(4㎡)の面積では以下のようになります。

※日照時間の計算は、9時から3時の6時間とします。

4.0㎡×60秒×60分×6時間=86,400Kw

つまり、86.4MJのエネルギーが届いていることになります。となると、以下の式で変換効率がわかります。

変換効率 30/86.4×100=34.7%

しかし、これはあくまで蓄熱できる(日没後に使える)熱量で、日中の使用分(蓄熱と放熱を同時にできる)を加味していません。

明確なデータはありませんが、これまでの経験から3~5割増しが妥当なところのようです。(大雑把ですが)

中央値の4割増しにすると

34.7×1.4=48.9

太陽熱温水器の場合も概ね50%と言われているので、妥当な数値かと思われます。

なお、カロリーに換算するには0.24をかけると概ねの数値が出ます。

30MJ×0.24=7.2MCal=7,200KCal

灯油が約8,800KCal/ℓですが、燃焼効率を0.8加味すると近い数値となります。

なんだ少ないね、と思われるかも知れません。

しかし、逆に言えば灯油の熱量は非常に大きく、使い勝手の良い燃料であることが分かります。

でも、お金を出して買わなければいけませんし、大量に使うのは環境に良くないことはご存じのとおりです。

3.使い方

ソーラーエアーヒーターの使い方ですは実にシンプルです。

暖房は電動ファンを動かせば、それだけで温風を使うことができます。

温度調整は、温度センサーを使ってファンをオンオフさせるようにします。

<暖房>

なお、暖房の目安は30~50㎡とされていますが、住宅の断熱構造にもよりますので30㎡を基準にした方が無難と思われます。

30MJ分の熱量を夜間に使える

日中は家に誰もいない家庭も多いと思いますが、帰宅後に温風が使えるのは非常に大きなメリットです。

あるいは温度設定をしておけば、冷え切った寒い部屋にいきなり入らなくても良くなります。燃料を使っていないわけですから、火事の心配もなく、安全に家を温めてくれます。

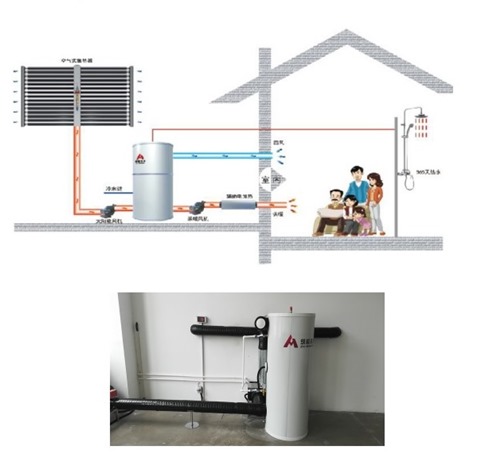

<暖房と給湯>

このモデルは一般家庭用向けです。

パネル左右に2枚、中央にヘッダーを設けてコンパクトな仕様になっています。

これに専用のタンクを用意すれば、暖房したりお湯を沸かすことができます。

※給湯用のタンクは現在製造されておりません。

※250Lのタンクは現在製造中止となっています。

※入手可能なのは採熱パネルのみとなります。

4.実測データ

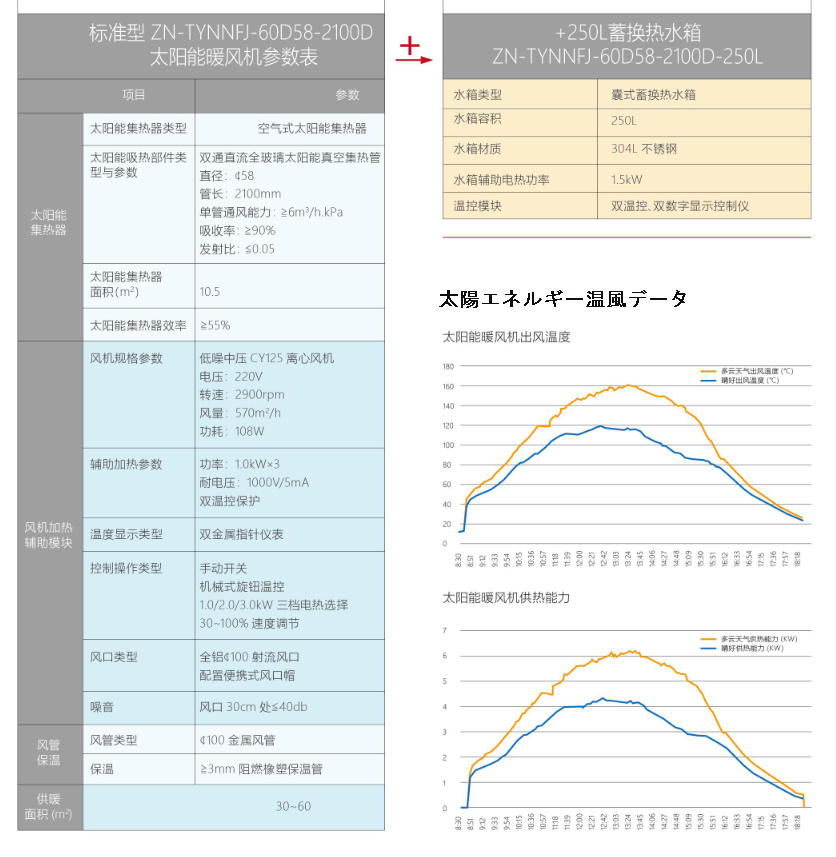

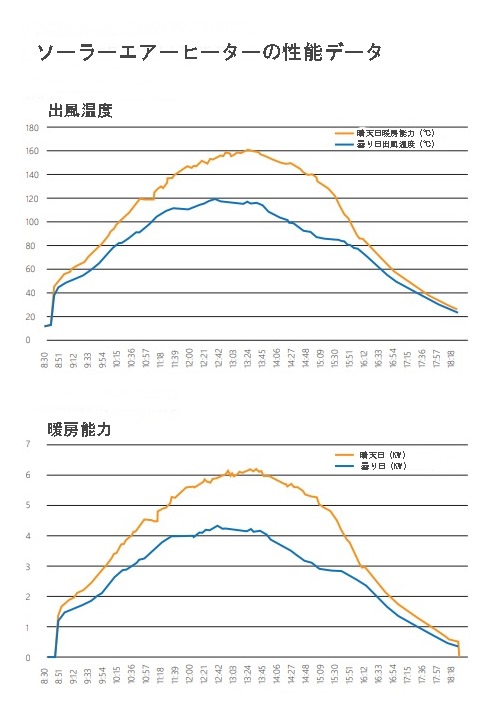

以下は、メーカーの公表している採熱データです。

私も試験していますので、概ね信用できるものと考えています。

測定方法は、20分おきに出風温度を測っています。

最高で160℃近くになることがわかります。

(拡大図)

(参考)

なお、電動ファンの規格は風量570㎥/hとなっていますが、毎分に直すと9.5㎥ですから以下のような製品を選べば良いことになります。

昭和 電動送風機 コンパクトシリーズ(0.4kW) EC04S

5.耐久性とメンテナンス

次に耐久性について考えます。

一般的に使われている太陽熱温水器の真空管は既に20年以上の実績があるそうです。

しかし、PCM温風器の真空管は新たに開発しているのでせいぜい5年くらいと考えられます。

ただ特殊なのは螺旋の部分だけでなので、真空抜けがなければ一般的な真空管とあまり変わりはないように思われます。

それから肝心のPCM(相変化材料)ですが、これは前述したように安定した物質なので、液化、固化を繰り返しても何ら問題は生じません。

メーカーは半永久的と言っていますが、そこまでは無理としてもかなり長期の使用に耐えられると考えられます。

メンテナンスに関しては、水を使っていないためどのような太陽熱温水器よりも簡単です。

例えば真空管が割れたとか、真空が抜けたようなトラブルがあっても、その真空管を引き抜いて交換するだけ。

実に簡単です。

交換作業は工具なしで簡単にできますから、業者に頼む必要もありません。

6.DIYで簡単に設置できる(動画)

参考に採熱器組み立ての動画を添付しておきます。

メンテナンスが必要になったら、この逆をやればよいわけです。

動画をみるとあっけないほど簡単に組み立てています。

7.価格

価格につきましては、注文の量や為替レートでで大幅に変わりますので、お問合せをお願いいたします。