今日は一日中☂、それも本降りです。

明日には止むとの予報ですが、畑仕事はできないので次の作付の案を色々と考えているところです。

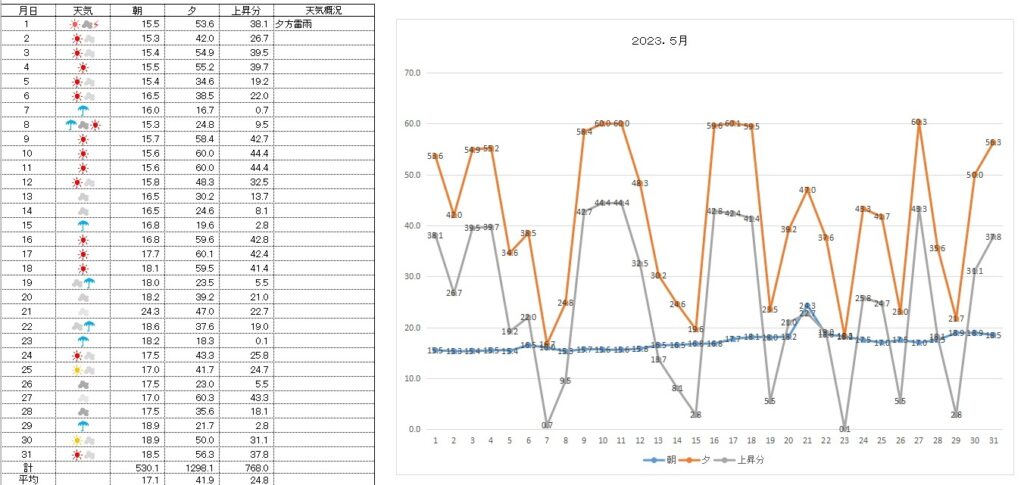

さて、太陽熱温水器の5月の結果を見ていきたいと思います。

感覚的には、例年より肌寒い日が多かったような気がしていますがどうでしょうか。

到達温度(夕方4時に測定)の平均温度が41.9℃でした。

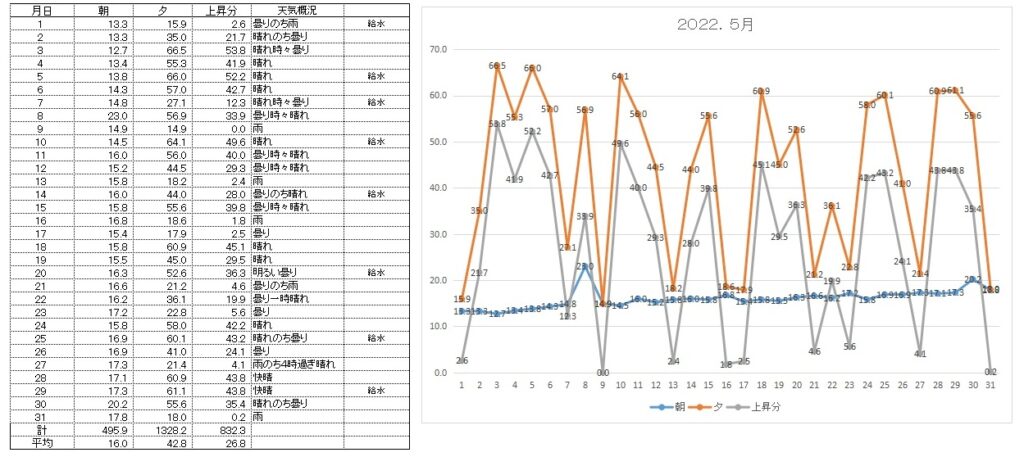

下の図表は昨年5月のですが、明らかに天気が良かったことが分かります。

ぼーっと生きているせいか、昨年のことなどすっかり忘れてしまっていますが、こうして比較してみると、自然は人間が思っているほど同じではないことが良く分かります。

まぁ、それでも41℃以上ありますので、かなりの好成績だったわけです。

我が家の場合、お風呂の給湯温度は40℃なので、数値だけ見ると燃料はいらないことになります。

でも、雨や曇りの日もありますから、まったく燃料を消費しないことはありませんが、かなりの省エネになっていることは間違いありません。

理想の太陽熱温水器とは

現在、ベランダ型の太陽熱温水器を使っているわけですが、不満がないというよりも不満だらけです。

なぜかというと、採熱器や貯湯タンクが小さく、色々と工夫をしてせっかく高い温度まで水温を上げたのに有効利用できず放熱してしまっているからです。

10年前のリフォームの時、当初から屋根に採熱器を載せと欲しいとお願いしていたわけです。

しかし、暖房用の採熱器でいっぱいだから載せられないということで、やむなくベランダ型にしました。

でも、これは明らかに失敗でした。

採熱器が小さく、効率が標準の物に比べ劣ること。

そして、配管が長くなる(ボイラーが北側)ので放熱ロスが大きくなるなど、デメリットだらけ。

結局、さまざまな工夫をして現在はそれなりに温度が上がっていますが、当初は全くダメだったわけです。

太陽熱利用は誰でも簡単にできるものですが、やればやったで理想と言えるものはなかなか見つからないのが実態ではないでしょうか。

と言うことで、お金を気にせずに選ぶとしたらどのような太陽熱温水器が良いのでしょうか。

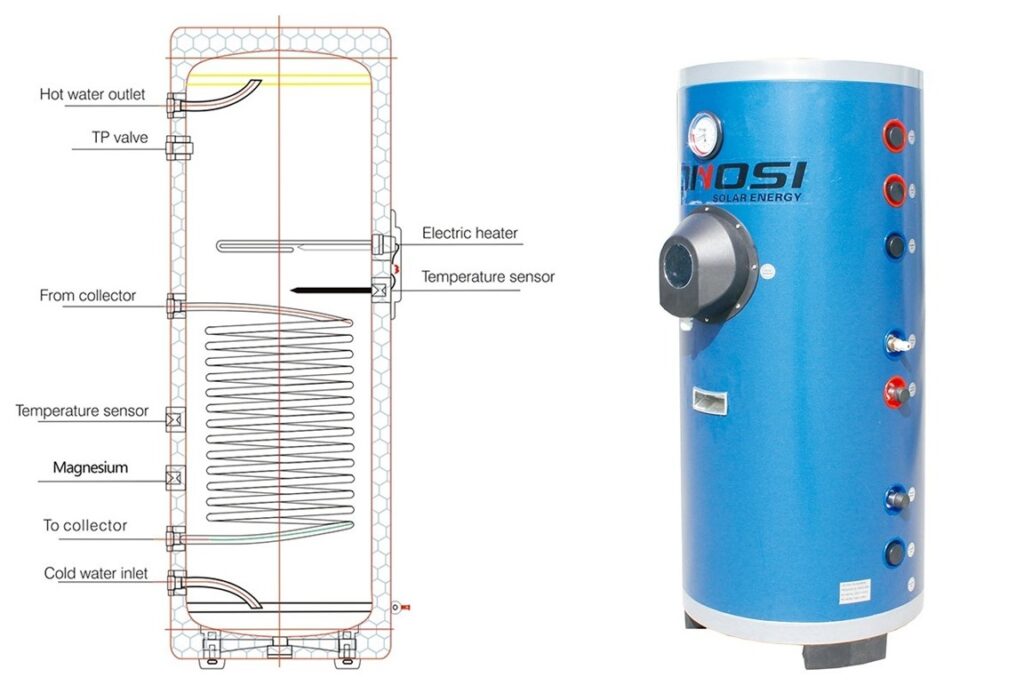

答えは簡単、分離分割型の太陽熱温水器になります。

型式 分離分割型

貯湯タンク 300L

採熱器 ヒートパイプ式真空管 36本

設置場所 屋根

分離分割型の何が良いのか。

1 採熱器が軽く、屋根に載せるのに最適

2 景観を損ねない

3 耐久性が高い(タンク・採熱器とも)

4 タンク容量、採熱器を自由に設定できる

マイナス面としては

1 価格が高い

2 設置に一定の知識と技術がいる

3 マイコンや循環ポンプを使うのでメンテナンスの知識が必要

なぜ300L必要なのか

私は、貯湯タンクの容量は最低200L、できれば300L必要と考えています。

現在使っているのは150Lですが、家族3人(大人)の場合では絶対量が足りません。

200Lであっても、4人家族(夫婦・子供2人)ではギリギリでしょう。

300Lなら十分に余裕がありますから、晴天の時に熱を蓄えれば翌日が雨でもかなりの熱量を保存することが可能です。

YouTubeで見たのですが、北海道だったでしょうか、150Lのタンクに30本の真空管で実験されているものがありました。

しかし、これではタンクが小さすぎるため、放熱する時間も早くなってしまい明らかにミスマッチです。

経験上でもそうですが、十分な容量を確保しておかないと満足した結果は得られません。

また、分離分割型の場合、貯湯タンクは軒下か屋内にするケースがほとんどで、野ざらしになることは稀です。

風雨に晒されないことは、放熱が少なくなるだけでなく耐久性も向上します

何年使えるか

どんなものでも寿命がありますが、きちんとメンテナンスしていけば20年は使えると思います。

分離分割型の場合は、マイコンや循環ポンプを使っているのでこれがどれくらい持つかは未知数です。

ただ、やはり値段の高いものは造りも違いますが、材料も高級なものを使るので、それなりの耐久性はあると思います。

タンクと採熱器・循環ポンプは少なくとも15年以上、マイコンは10年くらいでしょうか。

まお、タンクはステンレスを使っていますが、水道水を使いましょう。

自家水を使いたい気持ちもわかるのですが、鉄分などが多いのでさびが発生しやすく耐久性は確実に落ちます。

真空管は少なくとも15年以上は持つはずで、稀に割れるとか真空抜けがあった場合には差し替えればいいだけです。

タンク一体型はダメか

一般的に太陽熱温水器と言えば、タンク一体型なのでしょうが、やはりこのタイプは普及品であるためにコストをかけていません。

そのため、耐久性はさほど良くありません。

性能は申し分ないのですが、たかだか20万円程度の物が20年も持つはずがないと思ってください。

そして、全体が重くなるので屋根など高いところに設置するのは向いていません。

地上設置で日当たりの良い場所があるなら、このタイプでも良いとは思いますが、なにかと邪魔になることも多いわけです。

なので、低コストで太陽熱利用をするには良いものですが理想とまでは言えません。

まとめ

残念ですが、300Lの分離分割型の太陽熱温水器は、以前なら60万円ほどで購入できました。

しかし、円安の現在では100万円以上になってしまうと思われます。

そうなると、たかが太陽熱温水器に100万円も出せるか!と思われるかも知れません。

でも、現在の灯油価格や電気料金を考えてみてください。

これから先、価格が下がりますか?

それとも、あなたの収入が何割も増えますか?

そうでないなら、家を建てる、リフォームする時には必ず太陽熱を十分に使う方法を考えましょう。

家を建てたからそれで終わりではありません。

今後いかにして出費をしない、経済状況に左右されず生活できるかが重要なわけです。

そうでないと、立派な家ができたとしても苦しい生活を強いられてしまうのです。

最後に、私がもう一度家を建てられるなら(可能性はゼロに近い)、太陽光発電パネルと太陽熱採熱器及びソーラーエアーヒーターを設置します。

この組み合わせで、必要なエネルギーの8割以上は賄えるようにします。

そんなの無理だろう、ではなくそのように設計するのです。

決してできないことではありません。